“孤寂的地平线”展览开幕

本文来源于:艺术中国

作者:艺术小白

发表于:2015/06/17 16:41

开幕式现场

2015年6月16日“孤寂的地平线——高名潞的70年代”艺术作品展于北京798艺术区林大艺术中心举办。提起高名潞,首先想到的一定是他的美术史学家与美术批评家的身份,以及他与20世纪80年代中国新潮美术运动的不解之缘。本次展览展出了20世纪70年代高名潞近100件作品,以及这个时期高名潞的部分艺术笔记、艺术史写作手稿和图像文献,能够让观众深入了解他不为人知的一面,在作为中国中国艺术的记录人与见证者之外,他还作为艺术家书写了中国艺术的70年代。

展出的照片资料

西川与徐冰在展览现场

70年代的草原绘画生涯

高名潞是怎样走向中国“’85新潮”美术运动,并成为重要的推动者与精神领袖呢?本次展览的策展人盛葳这样说道:“没有70年代,会有80年代吗?没有70年代的80年代,会是怎么样?那是一段失落和被遗忘的历史,无论怎样,它都曾经鲜活的存在,并在某种程度上预示和定义着即将来临的火热80年代。”可以说正是70年代那十年的经历深深的影响了高名潞,并为他推动80年代中国美术的发展铺平了道路,这也是本次展览聚焦70年代那一段历史的重要原因。

作为共和国的同龄人,高名潞经历了文化大革命时期的“上山下乡”知青生活,在内蒙古草原上劳作放牧的时候,他开始用画笔记录内蒙古草原的风景、生活和朋友。不久,因艺术特长他考上了乌蒙师范学校,并在毕业后留校任教,留下了大量的风景和人物作品。20世纪80年代以后,伴随中国的改革开放和高等院校的恢复招生,高名潞进入到中国艺术研究院攻读美术史硕士研究生,自此放下了画笔,而用他的文笔记录并且推动着中国艺术的重要变迁。

观众观看作品

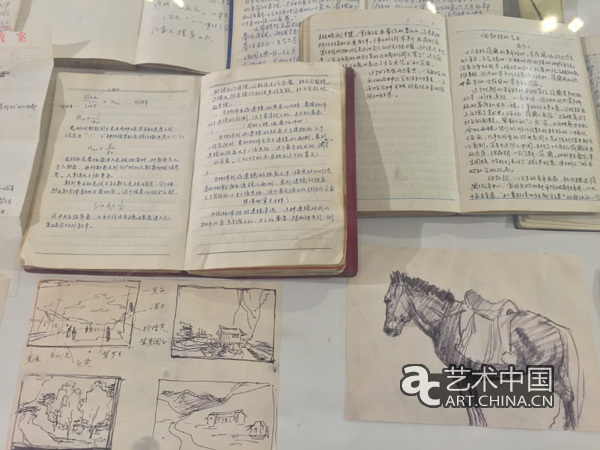

现场展出的手稿与笔记

景物里“天生”的感觉让人着迷

本次展览共分为七个部分,以时间、题材为基本线索,从“少年心气”到“草原岁月”,从“乌盟风景”到“师生友人”,再从“都市印象”与“长征路上”直到“走向’85”,展现了他70年代的艺术生涯。展出作品有油画,水彩,素描等作品,以及这一时期高名潞的部分艺术笔记、艺术史写作手稿和图像文献,为观众呈现这段不寻常的历史和特殊的精神状态。展览还首次播放了《当代新潮美术》电视专题片,从70年代末到80年代末十年间美术世界里主要群体和艺术家的活动和理念的原始音像,是研究新潮美术运动弥足珍贵的资料。此外本次展览还将包括出版、演讲、座谈等,来全面展现这一时期的中国艺术。

在谈到自己的作品时,他介绍到这些作品是生活中的所见所闻,早上的时候经常会出去走一走、看一看,到了某个地方,觉得不错,就画一画那些简单的生活。水彩画起来也不麻烦,走到哪里都可以带着画。水彩的水份可以融合消释很多细节,让景物变得透明统一,但是很多时候需要把握笔触去画结构,如何平衡干笔湿笔是个学问。“总的来说,我喜欢有点儿虚幻的水墨味道,但是并不让它走向抽象。我在写生时,喜欢自然景物里的那些“天生”的感觉和味道。”

观众拍摄作品

展览现场

十年里走过“孤寂的地平线”

高名潞提到“我从来没有想过,在40年之后的今天,能够在一个公共空间展示我在内蒙古画的这些画。这些画记录了我的经历以及足迹,是我个人的财富,也记录了我们那一代人的样子。很高兴能在今天看到60年代的老同学,70年代在内蒙古的学生,以及80年代一起工作的艺术家等,这些作品是我给你们的爱,也是你们给予我的爱。”

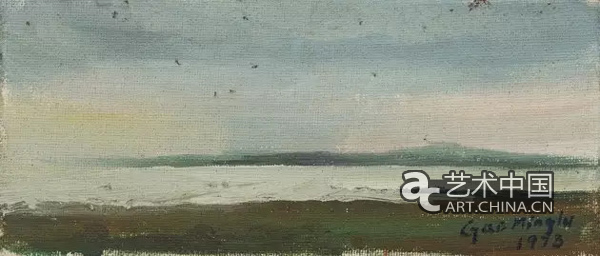

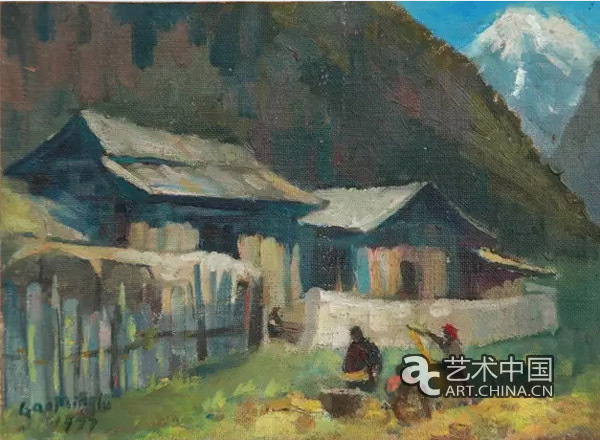

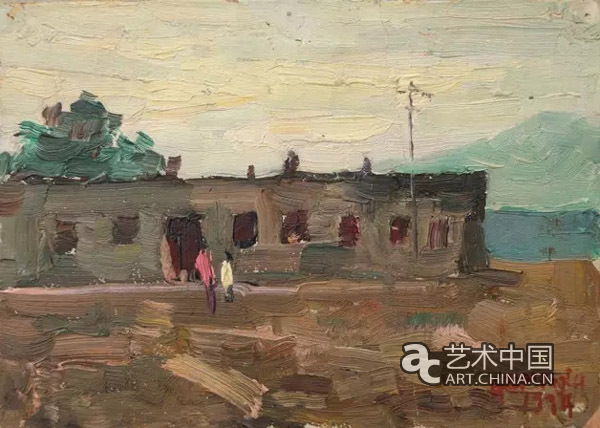

在已经习惯了他沉默、坚韧、沉着而又睿智的美术评论以及史学文字之后,我们重新回顾他70年代的艺术作品,会发现不仅字如其人,而且字如其画。在这些带有“苏派”绘画特点的作品中他将描绘了苍茫草原,远山青水,长河落日,将十年的记忆,十年的人生,十年的历史挥洒在了画面之上。这些作品不单单是他的个人兴趣或是审美理想的载体,更是一代人共同经历的社会视觉缩影,是他在艺术史中行走过的“孤寂的地平线”。

展览将持续到7月20号。

《巴根图夏营盘》 油画 1973年

《从莫高窟去榆林窟的路上写生》 油画 1983年

《若尔盖草原藏族少女》 油画 1977年

《乌盟师范黄旗海分校宿舍》 纸上油画 1974年

《乌兰察布的家》 纸上水彩 1973年

相关内容/ RELATED CONTENT

- 来自“未来”的水墨圆圈 2015/07/20 14:50

- 郭线庐:我在西安美院进行一场冷 2015/07/03 12:06

- “逸笔遗珍——启功艺术回顾展” 2015/07/01 16:36

- 殷小烽作品展在京开幕 雕塑绘画 2015/07/01 15:34

- 李小可个展亮相侨福芳草地聚艺堂 2015/06/30 11:52

-

为了招揽文艺青年,Prada办了文学奖

为了招揽文艺青年,Prada办了文学奖

- 2015/08/20 11:20

-

用临摹的赝品调包了价值亿元画作

用临摹的赝品调包了价值亿元画作

- 2015/08/17 16:04

-

中国民主同盟盟员美术作品展开幕

中国民主同盟盟员美术作品展开幕

- 2015/07/22 16:53

-

M+希克收藏巡展曼城

M+希克收藏巡展曼城

- 2015/07/16 17:32

-

中国艺术家户外雕塑展将首次英国呈现

中国艺术家户外雕塑展将首次英国呈现

- 2015/07/16 16:23

-

-

第十届上海双年展主题馆

时间:11/22 - 03/31

地点:上海当代艺术博物馆

第十届上海双年展主题馆,上海当代艺术博物...

合作媒体/ cooperation media

新闻投稿/ news contribution

电话:

邮箱:yphx_org@sina.com

邮箱:yphx_org@sina.com