“民国最后一位才女”走了

本文来源于:第一财经周刊

作者:艺术小白

发表于:2015/06/24 16:34

张充和出生晚清世家。曾祖张树声为两广总督,父亲是散尽家财的民国教育家张冀牖。与三个姐姐所不同的是,在她只有11个月时便过继给合肥的二房奶奶当孙女,这位奶奶便是李鸿章的亲侄女。

“四岁时,外面来的客人们问我说:‘你是谁生的?’我总是答一声:‘祖母。’他们总是大笑一阵。”张充和童年记忆中只有祖母的存在。祖母不仅学养较好还笃信佛教,言传身教之下,使得张充和从小就具有尚沐文艺、沉静超逸的大家闺秀气质。

师出名门

九岁时在吴昌硕弟子、精于楚器研究的考古学家朱谟钦(拜石)先生指导下学习古文和书法,此时张充和已掌握了《四书》、《史记》等不少典籍,还能吟诗作赋。直至十六岁祖母去世后才回到苏州接受新式教育。后以国文满分、数学零分的成绩被特招入北京大学。在当时北大中文系主任胡适,教授钱穆、冯友兰、闻一多、刘文典等名师的亲授下,充和受益良多。

静心修曲

由于父亲是位昆曲迷,常请曲家到家中教女儿们拍曲,四姐妹还以此成立了幔亭曲社。充和也渐渐爱上并痴迷起昆曲来,还常与大姐元和在《惊梦》中唱对手戏。

进入北大后,与当时大学生积极参与政治活动的风尚不同,张充和将精力花在学习昆曲之上,每周与在清华读书的弟弟结伴参加昆曲课程,张充和还学会了吹笛子。抗战时期,张充和家所在的西南小镇成为了远近闻名文艺沙龙。

诗书画俱佳

抗战时期,张充和结识了大学者章士钊并拜大书法家沈尹默为师。沈尹默亲切称呼张充和为“充和女弟”,并评价张充和的书法:“明人学晋人书”。

在沈尹默的影响下,张充和将从小养成的习惯扩而大之:早起,临帖练字至少三个小时。直到八十八岁,她依然保持这一习惯,运笔之力如少女一样强壮。

同时也是在抗战时期,张充和写下了自己的代表作《桃花鱼》。桃花鱼对张充和而言有着多重意义:它是春天的象征,同时也是牺牲在重庆沙洲的跳伞者的暗喻。

记取武陵溪畔路,春风何限根芽,人间装点自由他,愿为波底蝶,随意到天涯。

描就春痕无著处,最怜泡影身家。试将飞盖约残花,轻绡都是泪,和雾落平沙。

情感与婚姻

张充和这般气质优雅又特立独行的才女,自然不乏大批爱慕者与追求者,而这些追求者中最著名的一位当属诗人卞之琳。纵有一身才气,卞之琳却缺少必要的勇气,最终他的满腔热情被张充和解释为「一厢情愿」与「无中生有」。在回答《天涯晚笛》作者苏炜的提问时,张充和这样说到卞之琳对自己的感情:

完全是单恋,不过感情很强烈。前后持续的时间大概有十年。我不理他,他就拼命写诗……他从来没有认真跟我表白过,写信说的也只是日常普通的事,只是写得有点啰唆。别人不了解,以为是我惹了他又不理他,他自己也老对别人说,我对他有意思——其实完全没有,说良心话,一点意思都没有,从来没有惹过他。

正如张充和自己所言,在情感上不得志的卞之琳将满腔热忱付诸诗书,因此也留下了许多经典的诗篇。

张充和享受独身的状态,她喜欢这种自由的生活,不受社会对女性的刻板印象的影响。但在1947年,这位独立自强的女性还是坠入了爱河:她与德裔犹太知识分子、研究中国古代文学的傅汉思相恋,次年二人成婚。

“合肥四姐妹”家的大姐元和嫁给了著名昆曲演员顾传玠,二姐允和与语言学家周有光结为连理,三姐兆和嫁给了著名作家沈从文,而如此热爱中国古典文化的四妹充和却嫁了个外国人——这让很多人无法理解,更让人无法理解的是,她居然决定离开自己的文化土壤,随夫君定居美国。但实际上,这种看似矛盾的结合的背后却有着单纯的文化因素——张充和与傅汉思都十分热爱并敬仰中国文化,而在他们定居美国的几十年中,他们也以自己的方式传播着中国的传统文化。

传统文人情怀

赴美之后,傅汉思在耶鲁大学教中国诗词,张充和在该校美术学院教授中国书法和昆曲。这位才女戏说她的美国学生把学中国书法当画画,但在“画”中加深了对博大精深的中国传统文化的了解。为了让昆曲在美国传下去,她还心传口授,精心培养自己的幼女傅爱玛学习昆曲,吹笛子。经过她的调教,傅爱玛9岁便登台演出。有时母女俩同时登台演“双簧”,或你唱我吹,或我吹你唱,向美国人宣传中国传统文化,趣味无穷。

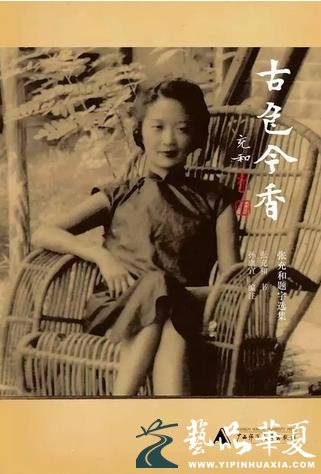

虽然张充和本人在中国传统艺术方面颇有造诣,但她本人却极为谦虚。学者孙康宜在《古色今香》的代序中这样回忆道:“记得当初我和充和提起耶鲁大学要为她举行一个题字选集书展的构想时,她半开玩笑地说道:‘嘿,我的那些题字啊,简直是小题大做了……’”

半个世纪过去了,张充和在北美大学校园播下的昆曲的种子已经萌发。她在耶鲁大学教的研究生宣立敦,悟性好,能与张充和同台演出昆曲《学堂》,赢得满堂彩。张充和的昆曲演出,使美国人对昆曲的优美感到震撼。

这些年来,充和与她的家人一直住在离耶鲁大学不远的北港城。充和把北港的家称为“也庐曲会”;她所谓的“也庐”其实就是Yale(耶鲁)的意思,取其同音的效果。我以为“也庐”比“耶鲁”更有深意:它使人联想到陶渊明那种“结庐在人境,而无车马喧”、“采菊东篱下,悠然见南山”的意境。

——摘自张充和《曲人鸿爪》前言

章士钊曾经把张充和比作蔡文姬,当时还惹得这位才女很不高兴。但后来老人回忆起往事,叹了口气称:“没想到,日后还真是被章士钊的诗言中了——我后来,不就真的嫁了个胡人,嫁到‘西域’来了吗?”

迷恋中国传统文化的张充和,嫁给了一个外国人,远离故土过着另一种生活,恐怕她自己在这之前也没有想过。但也正因如此,她才得以将这些博大精深的古典文化以自己的方式传播给世界。移居美国后的张充和,也依然在做着她所热爱的事情,就像一些人评价的那样,她选择活在自己的时代里。

书画作品集

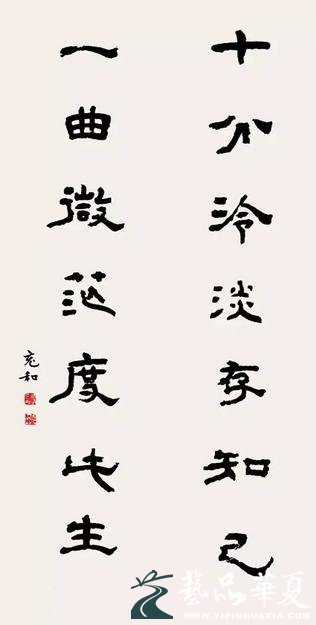

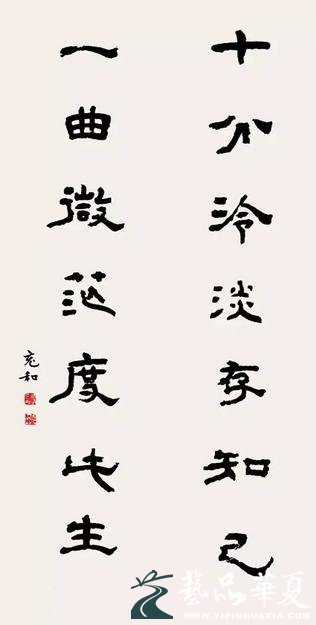

“十分冷淡存知己,一曲微茫度此生。”张充和曾在七十岁生日时写诗自况。

注:本文授权转载自未读(微信ID:unreadsky),内容略有修改。

抗日战争时期的张充和

“四岁时,外面来的客人们问我说:‘你是谁生的?’我总是答一声:‘祖母。’他们总是大笑一阵。”张充和童年记忆中只有祖母的存在。祖母不仅学养较好还笃信佛教,言传身教之下,使得张充和从小就具有尚沐文艺、沉静超逸的大家闺秀气质。

师出名门

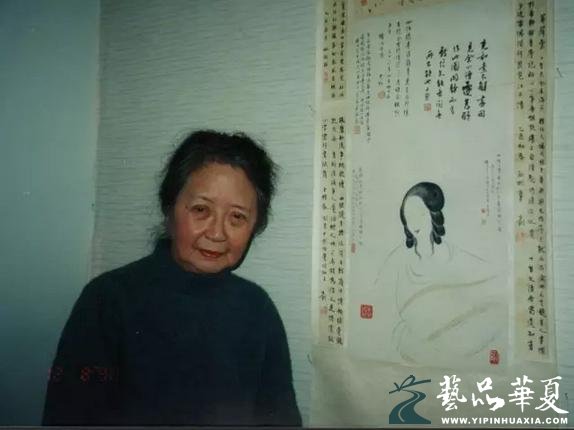

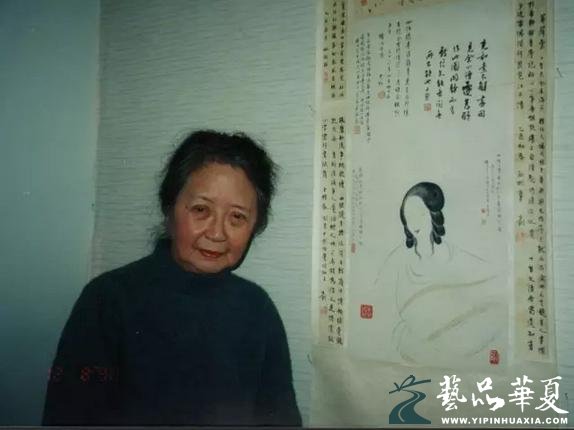

张充和与她早年创作的失而复得的《仕女图》,上有章士钊、沈尹默等大家的题跋

九岁时在吴昌硕弟子、精于楚器研究的考古学家朱谟钦(拜石)先生指导下学习古文和书法,此时张充和已掌握了《四书》、《史记》等不少典籍,还能吟诗作赋。直至十六岁祖母去世后才回到苏州接受新式教育。后以国文满分、数学零分的成绩被特招入北京大学。在当时北大中文系主任胡适,教授钱穆、冯友兰、闻一多、刘文典等名师的亲授下,充和受益良多。

静心修曲

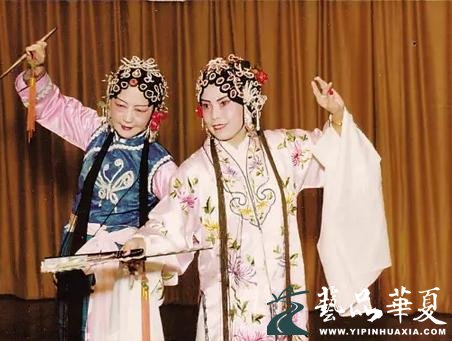

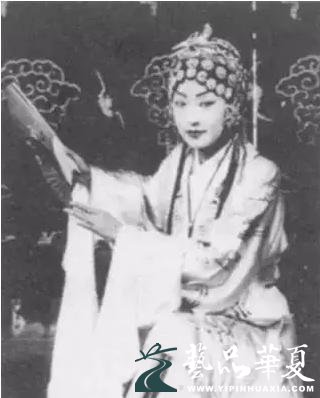

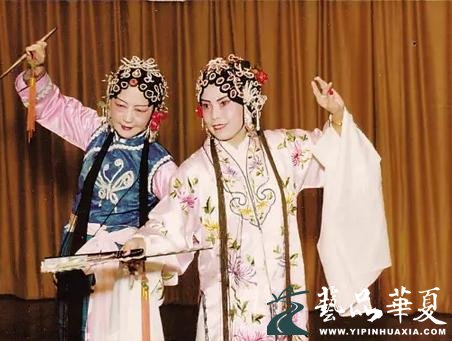

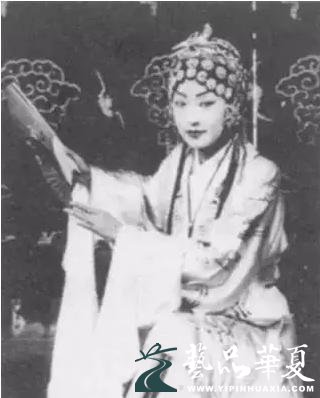

青年时的张充和昆曲扮相

由于父亲是位昆曲迷,常请曲家到家中教女儿们拍曲,四姐妹还以此成立了幔亭曲社。充和也渐渐爱上并痴迷起昆曲来,还常与大姐元和在《惊梦》中唱对手戏。

老年时的张充和(左)在《游园惊梦》中扮演“春香”

进入北大后,与当时大学生积极参与政治活动的风尚不同,张充和将精力花在学习昆曲之上,每周与在清华读书的弟弟结伴参加昆曲课程,张充和还学会了吹笛子。抗战时期,张充和家所在的西南小镇成为了远近闻名文艺沙龙。

诗书画俱佳

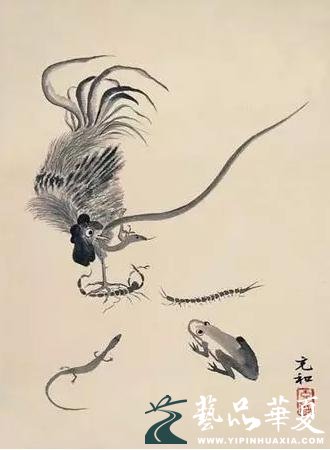

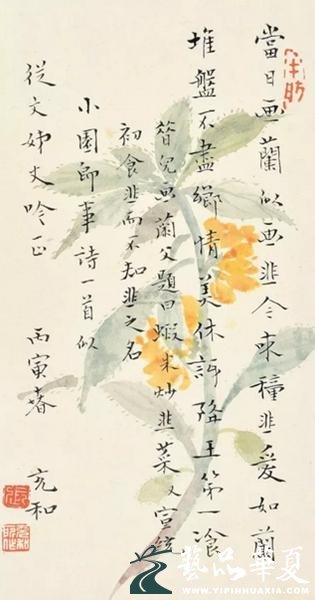

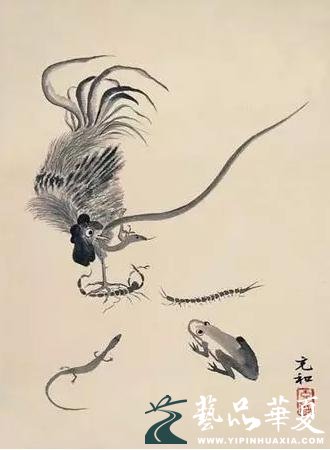

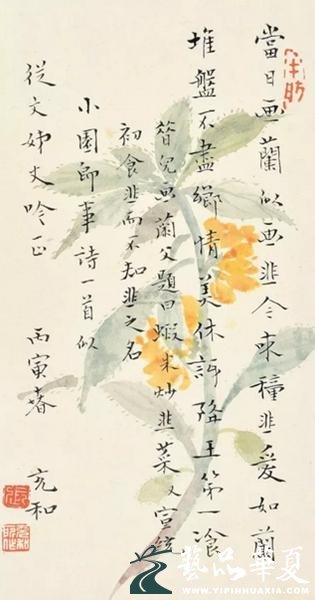

张充和画《五毒图》,纸本

抗战时期,张充和结识了大学者章士钊并拜大书法家沈尹默为师。沈尹默亲切称呼张充和为“充和女弟”,并评价张充和的书法:“明人学晋人书”。

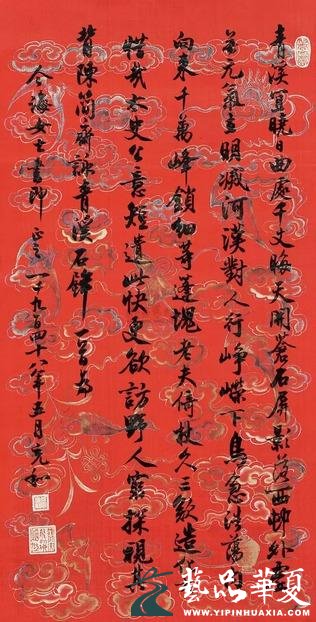

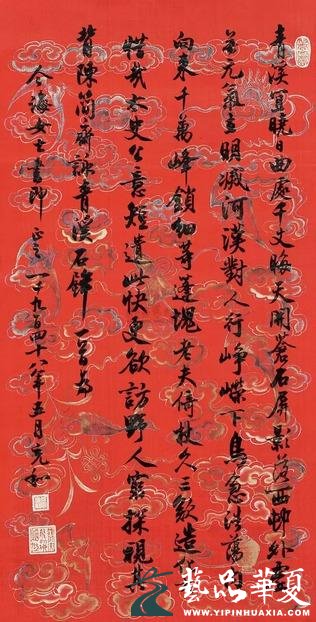

张充和书法作品,描金银粉蜡笺

在沈尹默的影响下,张充和将从小养成的习惯扩而大之:早起,临帖练字至少三个小时。直到八十八岁,她依然保持这一习惯,运笔之力如少女一样强壮。

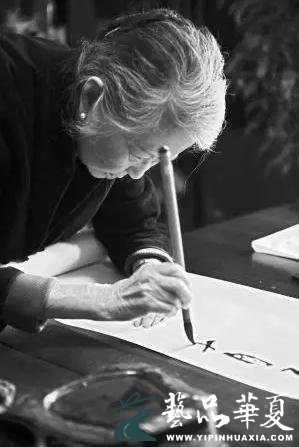

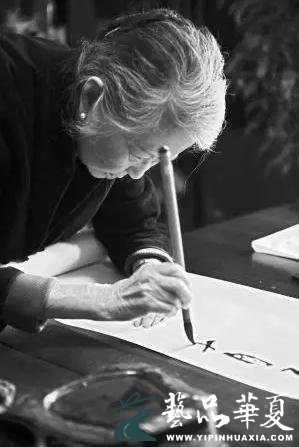

张充和晚年书法仍然坚持悬腕,功力非凡

同时也是在抗战时期,张充和写下了自己的代表作《桃花鱼》。桃花鱼对张充和而言有着多重意义:它是春天的象征,同时也是牺牲在重庆沙洲的跳伞者的暗喻。

记取武陵溪畔路,春风何限根芽,人间装点自由他,愿为波底蝶,随意到天涯。

描就春痕无著处,最怜泡影身家。试将飞盖约残花,轻绡都是泪,和雾落平沙。

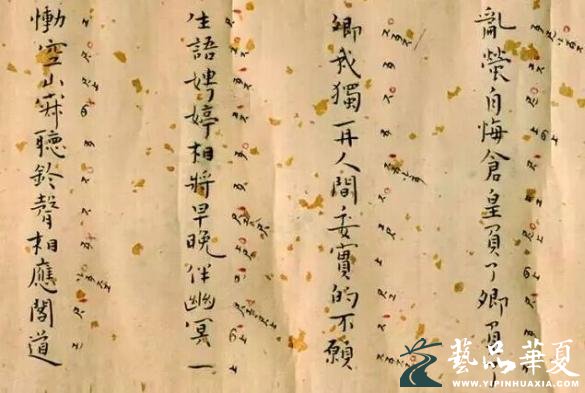

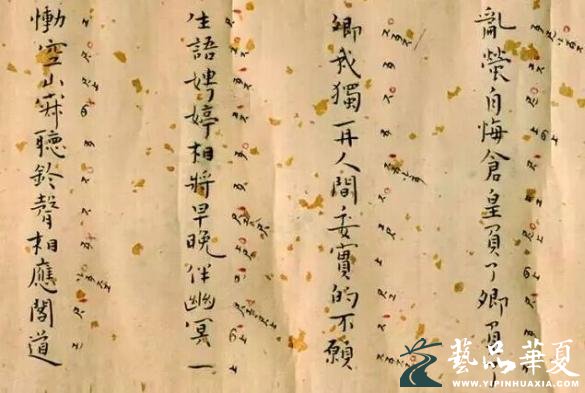

张充和诗笺,木版水印

情感与婚姻

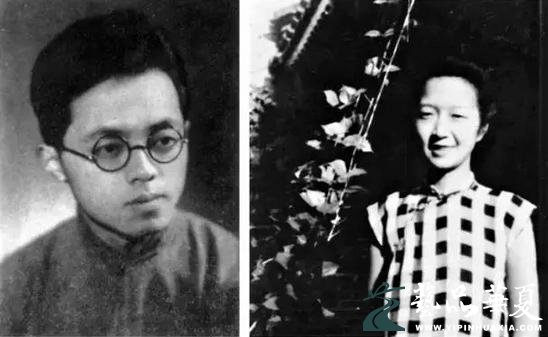

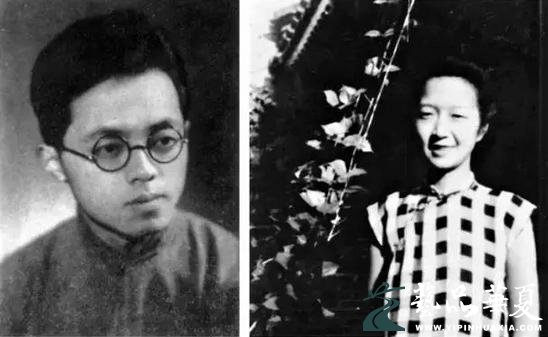

张充和这般气质优雅又特立独行的才女,自然不乏大批爱慕者与追求者,而这些追求者中最著名的一位当属诗人卞之琳。纵有一身才气,卞之琳却缺少必要的勇气,最终他的满腔热情被张充和解释为「一厢情愿」与「无中生有」。在回答《天涯晚笛》作者苏炜的提问时,张充和这样说到卞之琳对自己的感情:

完全是单恋,不过感情很强烈。前后持续的时间大概有十年。我不理他,他就拼命写诗……他从来没有认真跟我表白过,写信说的也只是日常普通的事,只是写得有点啰唆。别人不了解,以为是我惹了他又不理他,他自己也老对别人说,我对他有意思——其实完全没有,说良心话,一点意思都没有,从来没有惹过他。

年轻时的卞之琳与张充和

正如张充和自己所言,在情感上不得志的卞之琳将满腔热忱付诸诗书,因此也留下了许多经典的诗篇。

张充和享受独身的状态,她喜欢这种自由的生活,不受社会对女性的刻板印象的影响。但在1947年,这位独立自强的女性还是坠入了爱河:她与德裔犹太知识分子、研究中国古代文学的傅汉思相恋,次年二人成婚。

“合肥四姐妹”家的大姐元和嫁给了著名昆曲演员顾传玠,二姐允和与语言学家周有光结为连理,三姐兆和嫁给了著名作家沈从文,而如此热爱中国古典文化的四妹充和却嫁了个外国人——这让很多人无法理解,更让人无法理解的是,她居然决定离开自己的文化土壤,随夫君定居美国。但实际上,这种看似矛盾的结合的背后却有着单纯的文化因素——张充和与傅汉思都十分热爱并敬仰中国文化,而在他们定居美国的几十年中,他们也以自己的方式传播着中国的传统文化。

传统文人情怀

赴美之后,傅汉思在耶鲁大学教中国诗词,张充和在该校美术学院教授中国书法和昆曲。这位才女戏说她的美国学生把学中国书法当画画,但在“画”中加深了对博大精深的中国传统文化的了解。为了让昆曲在美国传下去,她还心传口授,精心培养自己的幼女傅爱玛学习昆曲,吹笛子。经过她的调教,傅爱玛9岁便登台演出。有时母女俩同时登台演“双簧”,或你唱我吹,或我吹你唱,向美国人宣传中国传统文化,趣味无穷。

张充和赴美定居之后,50多年来在哈佛、耶鲁等20多所大学传授书法与昆曲。

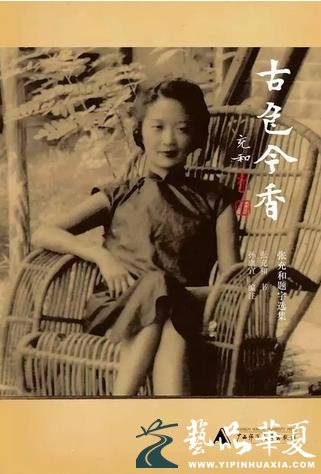

虽然张充和本人在中国传统艺术方面颇有造诣,但她本人却极为谦虚。学者孙康宜在《古色今香》的代序中这样回忆道:“记得当初我和充和提起耶鲁大学要为她举行一个题字选集书展的构想时,她半开玩笑地说道:‘嘿,我的那些题字啊,简直是小题大做了……’”

半个世纪过去了,张充和在北美大学校园播下的昆曲的种子已经萌发。她在耶鲁大学教的研究生宣立敦,悟性好,能与张充和同台演出昆曲《学堂》,赢得满堂彩。张充和的昆曲演出,使美国人对昆曲的优美感到震撼。

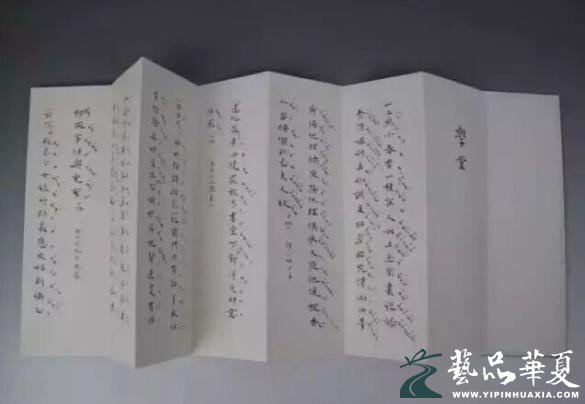

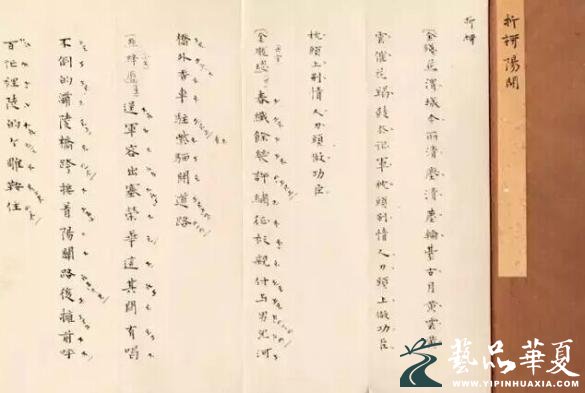

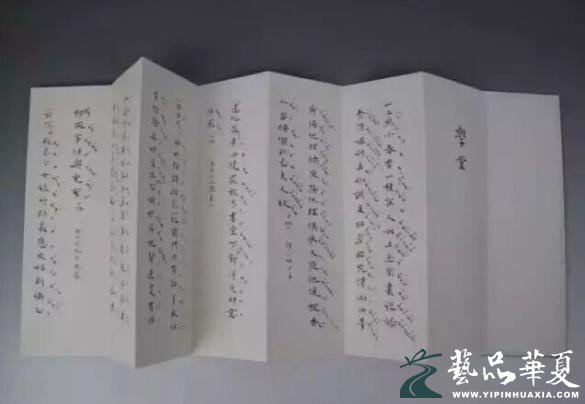

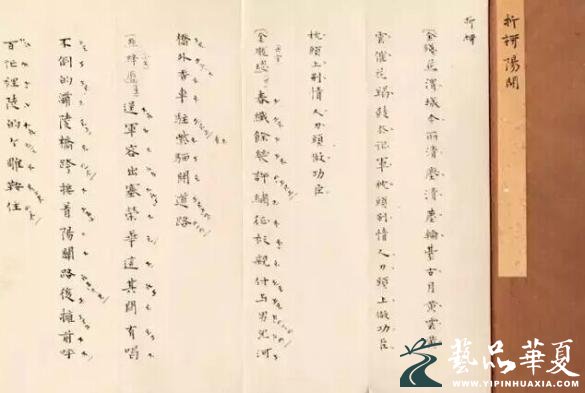

张充和手抄的昆曲谱。

这些年来,充和与她的家人一直住在离耶鲁大学不远的北港城。充和把北港的家称为“也庐曲会”;她所谓的“也庐”其实就是Yale(耶鲁)的意思,取其同音的效果。我以为“也庐”比“耶鲁”更有深意:它使人联想到陶渊明那种“结庐在人境,而无车马喧”、“采菊东篱下,悠然见南山”的意境。

——摘自张充和《曲人鸿爪》前言

章士钊曾经把张充和比作蔡文姬,当时还惹得这位才女很不高兴。但后来老人回忆起往事,叹了口气称:“没想到,日后还真是被章士钊的诗言中了——我后来,不就真的嫁了个胡人,嫁到‘西域’来了吗?”

迷恋中国传统文化的张充和,嫁给了一个外国人,远离故土过着另一种生活,恐怕她自己在这之前也没有想过。但也正因如此,她才得以将这些博大精深的古典文化以自己的方式传播给世界。移居美国后的张充和,也依然在做着她所热爱的事情,就像一些人评价的那样,她选择活在自己的时代里。

晚年的张充和

古色今香

张充和题字选集

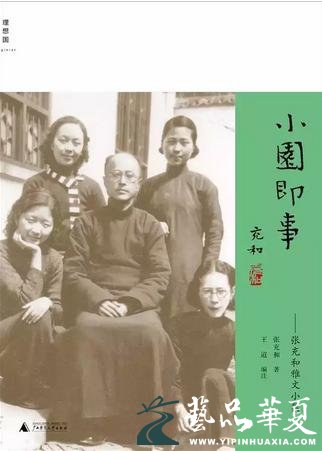

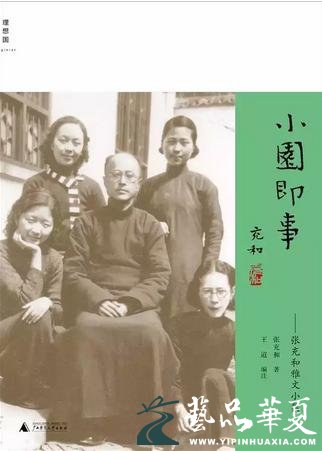

小园即事

张充和雅文小集

书画作品集

张充和手抄的昆曲工尺谱

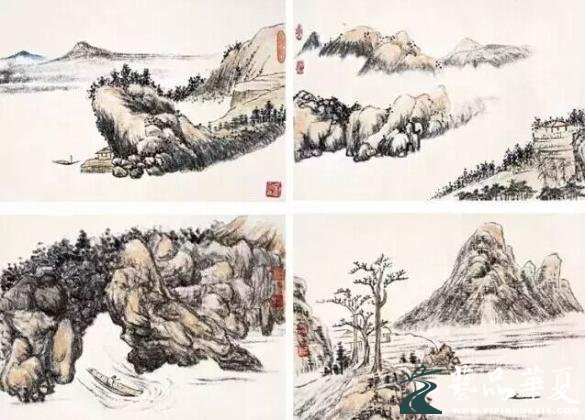

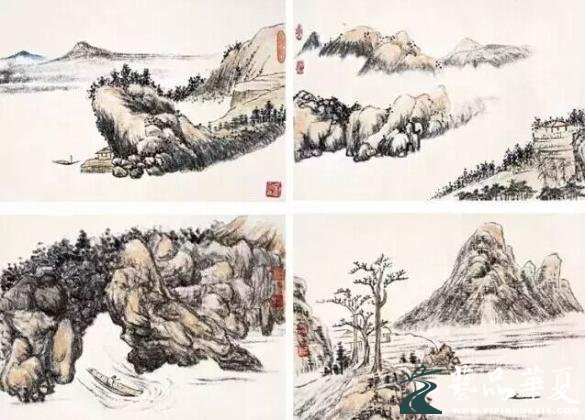

张充和画的《山居图》

张充和自撰的对联

“十分冷淡存知己,一曲微茫度此生。”张充和曾在七十岁生日时写诗自况。

注:本文授权转载自未读(微信ID:unreadsky),内容略有修改。

相关内容/ RELATED CONTENT

- 来自“未来”的水墨圆圈 2015/07/20 14:50

- 郭线庐:我在西安美院进行一场冷 2015/07/03 12:06

- “逸笔遗珍——启功艺术回顾展” 2015/07/01 16:36

- 殷小烽作品展在京开幕 雕塑绘画 2015/07/01 15:34

- 李小可个展亮相侨福芳草地聚艺堂 2015/06/30 11:52

-

为了招揽文艺青年,Prada办了文学奖

为了招揽文艺青年,Prada办了文学奖

- 2015/08/20 11:20

-

用临摹的赝品调包了价值亿元画作

用临摹的赝品调包了价值亿元画作

- 2015/08/17 16:04

-

中国民主同盟盟员美术作品展开幕

中国民主同盟盟员美术作品展开幕

- 2015/07/22 16:53

-

M+希克收藏巡展曼城

M+希克收藏巡展曼城

- 2015/07/16 17:32

-

中国艺术家户外雕塑展将首次英国呈现

中国艺术家户外雕塑展将首次英国呈现

- 2015/07/16 16:23

-

-

第十届上海双年展主题馆

时间:11/22 - 03/31

地点:上海当代艺术博物馆

第十届上海双年展主题馆,上海当代艺术博物...

合作媒体/ cooperation media

新闻投稿/ news contribution

电话:

邮箱:yphx_org@sina.com

邮箱:yphx_org@sina.com